Entretien avec Marie Bisseriex et Bren McClain, où comment une éditrice et traductrice française donne voix au roman choral d’une auteure américaine (… et à une vache nommée Mama Red).

par Julia Polack de Chaumont

L’écrivaine américaine Bren McClain était à Bordeaux début octobre pour la parution en français de son premier roman, Mama Red. Elle nous plonge dans le quotidien de fermiers et d’éleveurs en Caroline du Sud dans les années 50, où la confrontation de classe se cristallise autour d’un concours de veaux. Cet enjeu bouleversera profondément la vie de tous ses protagonistes.

L’écrivaine américaine Bren McClain était à Bordeaux début octobre pour la parution en français de son premier roman, Mama Red. Elle nous plonge dans le quotidien de fermiers et d’éleveurs en Caroline du Sud dans les années 50, où la confrontation de classe se cristallise autour d’un concours de veaux. Cet enjeu bouleversera profondément la vie de tous ses protagonistes.

La parution du roman était l’occasion rêvée de croiser le regard de Bren McClain et celui de sa traductrice, Marie Bisseriex, fondatrice des éditions du Nouveau Pont à Floirac.

- Marie, vous avez la casquette de traductrice et d’éditrice de vos auteurs, de passeuse à double titre. Comment cela s’est-il fait ?

Marie Bisseriex : Cela faisait longtemps que j’avais ce désir de traduire. Concrétiser enfin cette envie m’obligeait à tout recommencer à zéro, à apprendre un métier, par des stages notamment. La meilleure option était par conséquent d’éditer moi-même les romans que j’avais envie de traduire, et c’est ainsi que sont nées les éditions du Nouveau Pont, en publiant – et traduisant – La Mort de Santini de Pat Conroy en septembre 2017. J’ai appris que les droits de ses derniers livres n’avaient pas été acquis par les grands éditeurs qui suivaient habituellement son œuvre. Je le lisais depuis toujours. Ces deux désirs se sont rencontrés et ça a été le déclic.

- Comment avez-vous entendu parler du livre de Bren McClain ?

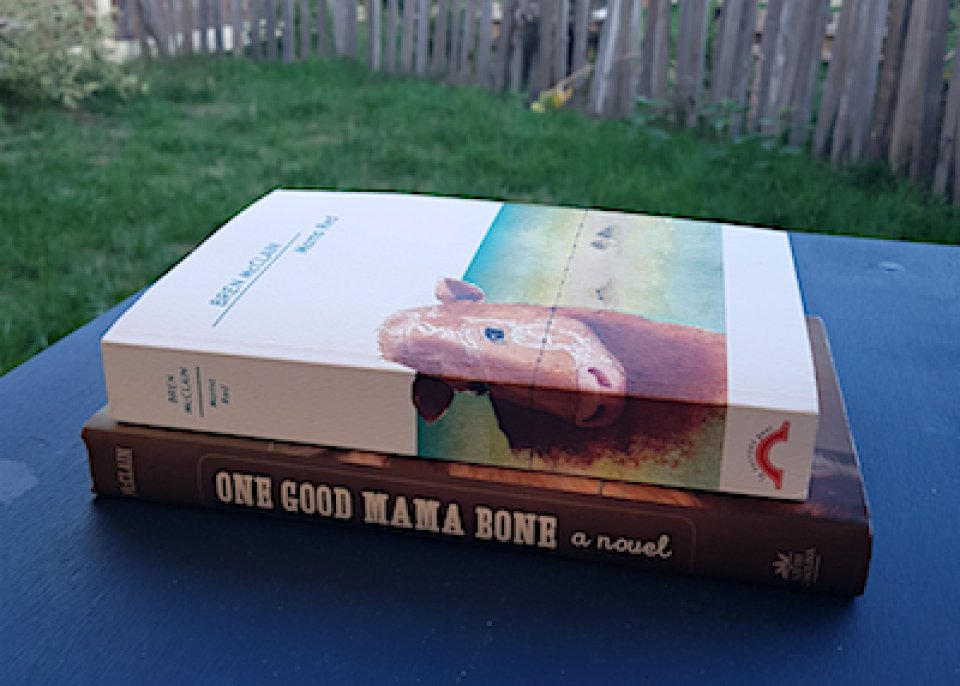

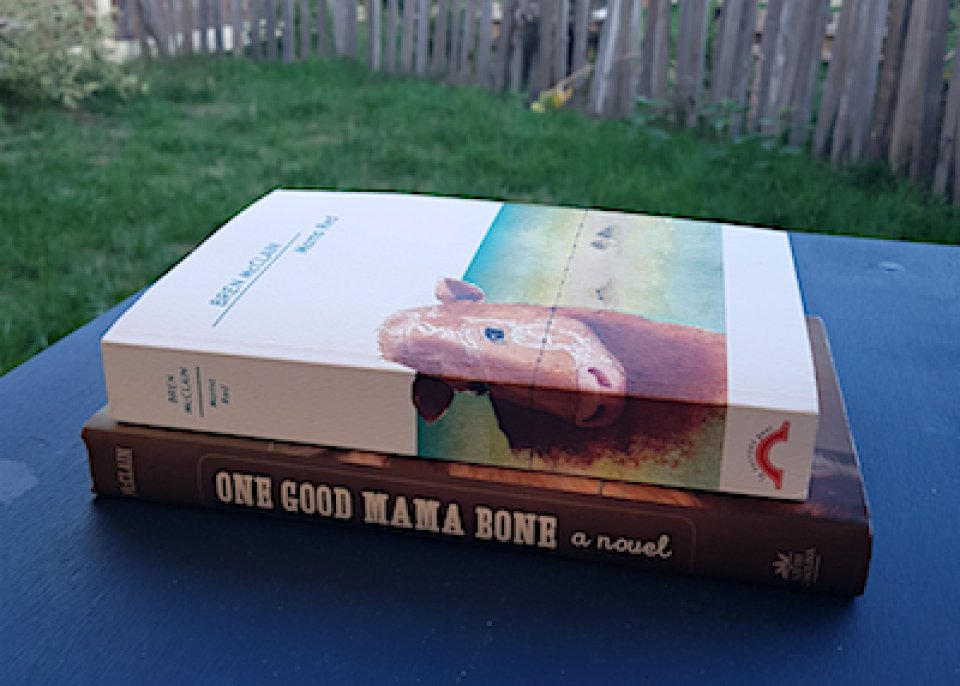

MB : L’an dernier, j’étais au Festival Pat Conroy, et j’y ai rencontré sa veuve, Cassandra. Elle m’a chaleureusement recommandé le livre de Bren en me disant : « il y a une vache sur la couverture, c’est l’histoire d’une vache, mais il faut aller au-delà de ça. C’est un livre à part, lis-le ». Une de ses filles m’en a parlé à son tour. J’étais intriguée. Je suis repartie du festival avec d’autres idées, d’autres titres que l’on me conseillait de lire pour les faire publier en français. Mais c’est finalement One Good Mama Bone qui m’a accrochée. Précisément en raison de la vache, pas parce que je suis allée « au-delà » d’elle. L’animal tient une place centrale dans ce livre, et toutes les questions posées nous interpellent. Je me suis dit que c’était le moment de publier un livre tel que celui-ci, car il traite de la cause animale de manière subtile et par le biais du roman, non de l’essai. Beaucoup d’autres thématiques sont abordées et le rendent extrêmement riche.

- Bren, comment avez-vous accueilli la nouvelle de cette traduction en français de votre premier roman ?

BMcC : Mon éditeur m’a informée en janvier de cette demande de traduction. Je suis restée figée devant mon écran et ai pleuré de joie, je n’en revenais pas… Puis tout s’est fait très vite. Nous avons commencé à correspondre Marie et moi. Elle me posait des questions très minutieuses, comme des précisions sur le type de camion que l’on utilisait, sur le type de cervidés que Luther Dobbins et son fils vont chasser. Elle traduit dans les moindres détails et voulait coller au mieux à la réalité américaine.

- Cela tient aussi à la grande acuité de votre écriture et à la dimension très réaliste de votre roman ?

BMcC : J’écris dans un endroit très sombre. Mon bureau est sous une cage d’escalier. Parfois je cherche cette pénombre, ou je mets un bandeau sur mes yeux. Je veux voir un film défiler dans ma tête, sentir les choses, les toucher, les entendre, les éprouver. Ma démarche d’écrivaine est de retranscrire ces sensations. Tous ces détails que vous évoquez sont cruciaux pour nous donner l’impression d’être à un endroit précis.

- Vous usez également de nombreuses métaphores qui nous plongent justement dans des petites choses très concrètes du quotidien : les espacements réguliers d’une couture se « suivent comme des écoliers, heureux de se mettre en rang devant la classe » (p. 36) ; l’enveloppe que lui remet Mme Dobbins pour l’achat de sa première robe est fine, « pas aussi épaisse qu’un biscuit, mais plutôt comme une saucisse fricadelle » (p. 54).

MB : Le plaisir de la traduction est précisément là. On est avec Sarah, ce sont ses mots, sa sensorialité.

BMcC : J’ai vraiment besoin d’habiter mes personnages. Sarah est obsédée par la nourriture car elle doit nourrir son garçon et c’est une angoisse quotidienne. C’est pourquoi tant de choses même minimes sont rattachées au champ lexical de la nourriture, comme cette enveloppe. Il y a aussi un lien très fort à la nature qui l’entoure, sur laquelle elle porte souvent son attention, et qui rejaillit dans le roman.

- Nous sentons votre empathie extraordinaire pour vos personnages : tous ont leur part de fragilité, de sensibilité. Luther Dobbins est un personnage terrible et odieux ; pourtant, jusqu’au bout nous espérons qu’il deviendra un père aimant, pourquoi ce choix ?

BMcC : C’est effectivement essentiel pour moi. Je ne pourrais pas écrire si je n’aimais pas tous mes personnages. Je dois être follement amoureuse de chacun d’entre eux ! Nous avons en nous une part de lumière et une part d’ombre, et Luther porte en lui une histoire dramatique. Lorsque je commence un roman, je ne sais pas où je vais aller. Je ne veux pas savoir, je veux être aussi surprise que le sera le lecteur. Je ne savais donc pas quelle direction Luther prendrait, s’il arriverait à emmener son fils voir la procession de coccinnelles qu’il a vue sur un arbre et qui lui revient en mémoire régulièrement dans le roman.

- Nombre de vos personnages ont eu une enfance tragique, qui les a fait devenir ce qu’ils sont.

BMcC : Comment les enfants supportent le poids que l’on fait peser sur eux, pour le pire ou pour le meilleur ? C’est un de mes thèmes de prédilection. Dans ce roman, Luther a subi une grande pression familiale. La question est : arrivera-t-il à se défaire de ce poids et à retrouver foi en lui-même ? Sarah a été écrasée par sa mère, lui assénant qu’elle ne saurait jamais être une bonne mère. Tout l’enjeu du roman est là : comment Sarah Creamer peut-elle croire en elle, se déprendre de ce que sa mère a mis en elle ? C’est ce sur quoi je cherche à écrire, toujours.

- Vous avez fait un travail sur différents types de voix, que vous signifiez par différents formats de police. C’était une gageure pour vous Marie, en tant que traductrice ?

MB : Oui, ce n’était pas facile. Quand on suit Sarah, on est avec les mots de Sarah ; quand on suit Luther, on est avec les mots de Luther ; quand on a le point de vue de la vache, ce ne sont pas ses mots mais ce sont ses sensations, à la troisième personne – on accède à sa conscience. Et on entend, enfin, la voix de Sarah quand elle s’adresse à Mama Red.

C’était très évident dans le texte original, la traduction venait donc assez naturellement, mais il faut être vigilant à la relecture. Je traduis dans un premier temps au plus près du sens et ensuite seulement je retravaille sur le style, pour une meilleure lisibilité. Bien sûr viennent ensuite les relectures pour la cohérence d’ensemble, et la correctrice est là pour apporter un autre regard et alerter sur les éventuelles difficultés.

- Bren, votre manière de vous mettre si délicatement à hauteur d’homme, d’enfant et à hauteur d’animal aussi est remarquable. On a ainsi, dès le départ, les perceptions de Mama Red. Or à travers son regard, on entre dans la relation de la mère à son petit, c’était une approche déterminante pour vous ?

BMcC : Ce livre est lié à une promesse que j’ai faite à une vache, et une vache qui était mère. Elle tenait une grande place dans mon cœur. J’aime profondément les bêtes. Quand j’allais à la ferme familiale, cette vache reconnaissait mon pas, m’attendait et espérait que j’apporte une tranche de pain pour elle. Quand j’ai commencé le roman, je n’avais pas choisi de montrer ce point de vue de l’animal. Mais plus j’écrivais, plus je savais que ce serait l’histoire de deux mères, Sarah Creamer mais aussi Mama Red. Je devais donc lui accorder plus de place. Une fois cette décision prise, je suis revenue en arrière et j’ai déplacé la caméra pour l’observer. Peu à peu, ces moments dans l’écriture sont devenus les plus précieux pour moi, c’était comme si j’accédais à quelque chose de sacré, je dirais même à une dimension presque biblique.

Je sais que c’était un risque, je n’en avais pas vraiment conscience alors et heureusement, car j’aurais peut-être hésité. Mais l’histoire l’exigeait et Mama Red le méritait. La première fois qu’elle voit Sarah, et qu’elle l’appelle « le vent léger », c’était un moment très émouvant pour moi. Et ça l’est encore de vous en parler.

- Pour vous Marie, cette place de l’animal devait être un des grands défis de ce livre, en tant que traductrice autant qu’éditrice ?

MB : Oui, très clairement. Au début, on se demande si on va y aller… Pourtant dès le départ, c’était une évidence de mettre la vache en couverture, même si on s’interroge sur la réaction des lecteurs. Mais la qualité littéraire du texte original est telle que c’est à nous de réussir à transmettre cela. En tant que traductrice, ce n’était pas un exercice facile, et les moments avec Mama Red représentaient les parties les plus difficiles, les situations les plus inhabituelles, dans un vocabulaire particulier et pas toujours facile à rendre. « Mother cow » [littéralement « mère vache »] n’existe pas en français, seul le mot « vache » existe, ce qui appauvrit sa portée et est assez révélateur. Il y a également plusieurs façons de parler du bœuf en anglais, ce qui pour nous est rapidement rattaché à la viande, j’ai donc plutôt utilisé le mot « veau ». Ce sont des choix de terminologie et qu’on ne détermine qu’à la toute fin de la traduction.BMcC : Cela fait cinq jours que je suis arrivée en France, et ce temps passé avec Marie a confirmé pour moi la sensation que j’avais : personne d’autre n’aurait pu traduire ce roman, avec autant de justesse et d’émotion. Ce livre venait du cœur et c’est ainsi qu’elle l’a traduit, avec son cœur !

- Parlons de la question de la transmission, qui s’exprime par de nombreux aspects dans le roman. Luther veut transmettre à son fils L.C. son nom, sa réputation, de cette façon traditionnelle, profondément paternaliste : « tu seras un Dobbins, un homme, un vrai » ; Harold et Sarah veulent transmettre à leur fils Emerson la notion de bonté, Mama Red transmet à Sarah des clés pour être une bonne mère...

BMcC : Je n’avais pas pensé à cette approche. Que doivent-ils donner les uns aux autres ? Quel est leur plus grand don? Ces questions sont importantes, effectivement. Pour Sarah, c’était son amour inconditionnel pour Emerson, qu’elle a dû apprendre dans les moindres gestes. Mildred Dobbins, l’épouse de Luther, fait don d’elle-même : elle achète sa première robe à Sarah, la met en contact avec ses amies pour qu’elles deviennent des clientes, fait participer Sarah à une émission pour gagner une paire de souliers neufs.

La plupart des personnages sont pauvres, contrairement à Luther qui est un homme d’argent. Sarah veut servir les autres, alors que Luther s’attend à ce que les autres soient à son service, il ne donne pas, il veut recevoir. Mais ce qu’il veut transmettre à son fils néanmoins lui paraît juste.

- Marie, ce doit être une difficulté de traduire des éléments, des dialogues qui sont parfois presque « datés », très ancrés dans une autre époque et dans différents registres. Il faut convaincre les lecteurs et les emmener là, comment avez-vous procédé ?

MB : C’était net dans la version originale, donc cela s’est imposé. Luther par exemple est plus vulgaire, plus brutal. Le travail le plus long était plutôt dans des recherches sur des aspects plus strictement culturels, les tenues vestimentaires, les chaussures par exemple : les WingTips avec une forme d’aile sur le côté. Cela peut être technique. Le matériel agricole en est un autre exemple : j’ai regardé des vidéos pour voir comment fonctionnaient certains appareils ou mécanismes, interrogé des éleveurs pour trouver les termes justes.

- La féminité est une part d’elle que Sarah occulte complètement : sa mère la dénigrait, se moquait d’elle car elle était grosse. Cela interfère dans sa relation avec Harold, la pousse à accepter qu’il la trompe, avec une amie qui lui est chère. Les robes magnifiques qu’elle coud, attribut symboliquement féminin, sont pour les autres femmes. Au fond, elle accepte d’être en retrait de tout. Bren, pouvez-vous nous parler de votre choix de prendre comme héroïne une femme qui refuse d’être une femme ?

BMcC : Quand nous rencontrons Sarah, elle n’a aucune estime d’elle-même. Cela renvoit aux mots de sa mère : « Tu-n’as-pas-une-once-de-fibre-maternelle-en-toi » (p. 98). Nous découvrons Sarah enfant à l’instant où elle observe une chienne avec ses nouveaux-nés et ressent une émotion vive face à la naissance de ces chiots. Nous savons alors à ce moment-là qu’elle porte en elle un amour immense et un sentiment maternel. Je voulais que nous ayons sous les yeux cet instant déterminant. Les mots de sa mère l’atteignent. Elle les prend à son compte et les laisse la blesser. « Ces mots se sont enracinés en moi et je les garderai jusqu’à ma mort » dit-elle. Elle s’imaginait n’être rien, n’avoir aucune valeur et ne pas mériter mieux que son sort. Cela fend le cœur, n’est-ce pas?

J’ai choisi ce genre de personnage auquel s’attacher, car j’ai compris son cœur et je savais ce qu’elle avait au plus profond d’elle-même. Et tout l’enjeu du livre est qu’elle parvienne à le savoir. C’est comme un long voyage que Sarah va entreprendre.

MB : C’est vrai que nous attendons ce moment tout au long du roman…

BMcC : Je voudrais ressembler à Sarah Creamer quand je serai grande [rires]. Un lecteur m’a écrit que Sarah Creamer lui donnait envie d’être meilleur. C’est aussi ce que je ressens.

- Quand elle rencontre sa mère, elle espère que ce sera une sorte d’épiphanie et la rencontre est un choc. Mais c’est une résolution pourtant ?

BMcC : Certains lecteurs américains ne comprennent pas pourquoi elle tient à revoir sa mère, alors que ce personnage incarne tant de méchanceté. Mais c’est précisément là, malgré tout, que naît la fibre maternelle en elle, qu’elle trouve une vraie force, qu’une porte se ferme. Sans ces retrouvailles, cela serait resté en suspens.

MB : Ike Thrasher aussi a ce genre de trajectoire : il pense devoir être un éleveur pour mériter mettre un pied sur les terres qui appartenaient à son père.

BMcC : Oui, et c’est pour être un homme dans les yeux de son père. Certains lecteurs voulaient que je développe davantage ce personnage, savoir comment cela se terminerait pour lui. Pour moi, le laisser à ce moment où il est comme nu dans ce monde était suffisant. Il ôte son chapeau, il quitte son déguisement de cowboy, après avoir délaissé ses habits de pasteur – toujours caché dans un costume en somme. Il peut se montrer en pleine lumière.

- Marie, une dernière question autour du catalogue de votre jeune maison d’édition, Le Nouveau Pont : s’agit-il toujours de livres que vous avez profondément envie de traduire ?

MB : Ce n’est pas forcément le cas, puisque notre prochaine publication prévue le 14 janvier, Le Cimetière des baleines, a été écrite par Géraldine Ruiz, une journaliste française qui a embarqué avec une artiste peintre sur un bateau. Ce projet a été écrit et illustré en mer.

Géraldine a relu et corrigé la traduction de Mama Red. Nous nous sommes rencontrées car elle est passionnée de littérature américaine. Il existe donc toujours, en revanche, une connexion entre les livres et j’espère que cela continuera encore longtemps !

[Entretien et photographies réalisés par Julia Polack de Chaumont, à Floirac, le 11 octobre 2019]

L’écrivaine américaine Bren McClain était à Bordeaux début octobre pour la parution en français de son premier roman, Mama Red. Elle nous plonge dans le quotidien de fermiers et d’éleveurs en Caroline du Sud dans les années 50, où la confrontation de classe se cristallise autour d’un concours de veaux. Cet enjeu bouleversera profondément la vie de tous ses protagonistes.

L’écrivaine américaine Bren McClain était à Bordeaux début octobre pour la parution en français de son premier roman, Mama Red. Elle nous plonge dans le quotidien de fermiers et d’éleveurs en Caroline du Sud dans les années 50, où la confrontation de classe se cristallise autour d’un concours de veaux. Cet enjeu bouleversera profondément la vie de tous ses protagonistes.