Par Julia Polack de Chaumont,

propos recueillis à Villenave-d'Ornon, le 1er février 2021

Nadège Agullo a fondé il y a cinq ans les éditions Agullo, où elle met en pratique son goût de la découverte de territoires littéraires peu explorés. Elle nous a confié, avec sincérité et enthousiasme, les bonheurs et les difficultés de ce travail de recherche et de mise en valeur de textes écrits dans des langues que l’on dit « rares » (roumain, letton, croate, polonais, russe…), des textes pour lesquels la question de la traduction est bien évidemment primordiale.

Votre catalogue est un formidable vivier d’auteurs étrangers, dont certains s'expriment dans des langues très peu traduites en France, comme le slovaque, le serbe, le croate, le lituanien, le letton. Vous sentez-vous, plus qu’une éditrice, une exploratrice ?

Nadège Agullo : J’y trouve un grand plaisir, c’est vrai ! Et peu d’éditeurs s‘y intéressent en effet… Notre espoir est d’éveiller l’intérêt des lecteurs, qui ont peu d’appétence pour ces langues et ces pays. Nous avons même décidé de ne plus publier de littérature de langue anglaise. C’est un vrai choix, qui vise à faire sortir les lecteurs des zones habituelles et susciter chez eux une envie d’autre chose.

On nous a rapidement catalogués « éditeur des pays de l’Est », de l’Europe centrale, et dorénavant nous assumons complètement le fait de devenir un éditeur de littérature européenne. Dans la situation actuelle, on se dit qu’il vaudrait mieux s’intéresser de plus près à nos voisins, plutôt qu’au rêve américain…

Il faut en effet convaincre un lectorat peu habitué à ces langues que l’on dit « rares », c’est une politique éditoriale très audacieuse.

Nous faisons un travail de longue haleine, et les ventes sont parfois faibles : nous vendons entre 300 et 400 exemplaires des romans des auteurs russes, alors que les traductions coûtent entre 10 000 et 15 000 euros... Joe Meno, un auteur américain dont les livres sont vraiment très beaux, ne s’est jamais vendu à plus de 1 500-1 800 exemplaires. Sans compter les frais d’acquisition des droits – les livres écrits par des femmes, souvent, coûtent plus cher.

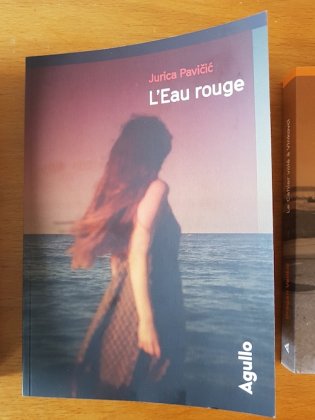

C’est plus facile avec la littérature de genre, les lecteurs de polar sont plus curieux de nouveaux territoires « étrangers ». Nos meilleures ventes sont celles des livres de Valerio Varesi et de Frédéric Paulin (entre 4 000 et 5 000 exemplaires). Tous les signaux sont très positifs pour la sortie de notre prochain polar, L’Eau rouge de Jurica Pavičić, en mars. C’est la première fois qu’un polar croate est traduit en France.

C’est plus facile avec la littérature de genre, les lecteurs de polar sont plus curieux de nouveaux territoires « étrangers ». Nos meilleures ventes sont celles des livres de Valerio Varesi et de Frédéric Paulin (entre 4 000 et 5 000 exemplaires). Tous les signaux sont très positifs pour la sortie de notre prochain polar, L’Eau rouge de Jurica Pavičić, en mars. C’est la première fois qu’un polar croate est traduit en France. En littérature de l’imaginaire, nous avons choisi de ne plus classer nos livres en SF, pour ne pas décourager les lecteurs : un lecteur de SF va facilement vers la littérature générale, l’inverse n’est pas forcément vrai. Or nos auteurs russes, par exemple, ont une langue très soutenue, ils sont entre la réalité et la fantasmagorie. Je préviens souvent les lecteurs : laissez-vous aller, ne cherchez pas d'emblée à tout comprendre, c’est une expérience de lecture.

Comment est née cette envie ?

C’est tout à fait lié à mon parcours : une première et longue expérience en tant que responsable de cessions de droits en maison d’édition, notamment à Londres. Quand vous débutez dans le métier, on vous charge toujours des marchés des pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale, et des pays scandinaves. Les ventes prennent une part moins importante du budget. Au fur et à mesure on vous confie ensuite l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… Alors, c'est un peu à reculons que je suis allée défricher l'Europe de l’Est et finalement, j’ai adoré ça, c’était une découverte incroyable.

Qu’avez-vous aimé dans ces territoires ?

Je me suis toujours intéressée à l’Histoire, or ces endroits ont une histoire parfois très chargée. Prenez Varsovie, qui a été détruite à 95 % : certains quartiers ont été reconstruits à l’identique. Les Russes ont offert à certains pays des « Palais de la culture » monumentaux, qui ressemblent à des cherries on the cake au milieu de la ville, c’en est parfois absurde. Les Polonais ont construit tout autour du leur, en espérant le camoufler un peu ! J’ai adoré aller à Moscou aussi, rencontrer les Russes qui sont très décriés dans les autres pays de l’Est, mais avec lesquels le contact m’a paru facile, car ils aiment s’amuser… Quand j’ai débuté dans les années 2001-2002, c’était un dépaysement total : ils ne parlaient ni français ni anglais, on payait en roubles.

Cela a été déterminant pour vous lancer comme éditrice ?

Quand je suis rentrée en France, j’ai vu qu’il y avait peu de traductions venant des pays de l’Est. Grâce aux programmes européens, je suis allée ensuite en Géorgie, en Slovaquie, en Lettonie, en Croatie… C’est foisonnant : à chaque fois on découvre un pays, une histoire, une culture, des auteurs, des éditeurs, des libraires. Le marché du livre est parfois très différent selon les pays : en Croatie par exemple, la parution d’un roman est en partie financée par les ventes préalables aux collectivités, auprès des bibliothèques, qui peuvent acheter de 600 à 1 000 exemplaires.

Tous les contacts que j’ai pris pendant ces années ont aidé bien sûr à composer notre catalogue et son éclectisme : les premiers titres des éditions Agullo, en mai 2016, ont été Refuge 3-9 de la Russe Anna Starobinets, qui a remporté deux des plus grands prix de littérature de l’imaginaire, le Prix Utopiales et le Prix Imaginales ; Le Fleuve de brumes de Valerio Varesi, originaire de Parme en Italie et que l'on a lancé en France ; et Spada de Bogdan Teodorescu, un roman de politique-fiction roumain.

Comment cela se passe concrètement pour votre maison, quels soutiens financiers trouvez-vous ?

Nous avons des aides pour la traduction, et c’est grâce à cela que nous pouvons faire ce genre de littérature. À commencer par le CNL, qui participe parfois à la moitié du coût de la traduction, et jusqu’à 70% si cela s’accompagne d’une actualité particulière (lorsque le pays est invité à Livre Paris par exemple, ou dans le cadre d’années culturelles en coopération). Les Centres nationaux étrangers sont aussi d’un grand renfort : celui de Pologne est très actif et prend presque en charge à 100% les frais de traduction. D’autres pays, comme la Russie, participent à hauteur de 2000, 3000 euros ; ils contribuent aussi aux frais de voyage.

La Foire de Francfort est l’occasion d’établir des contacts nourris avec ces Centres, et c’est parfois plus intéressant que de rencontrer les éditeurs, car ils ont une vision globale de la production littéraire de leur pays. Je leur demande par exemple de m’informer s’ils repèrent un auteur de polar qui émerge.

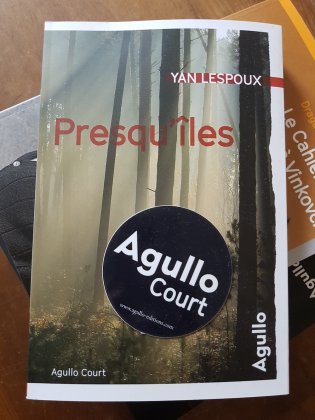

La Région Nouvelle-Aquitaine nous apporte aussi son aide, en soutenant la production éditoriale sur l’année, et grâce au Contrat de filière. Cela nous a permis de lancer une nouvelle collection, « Agullo court », de faire un nouveau design pour nos couvertures, de concrétiser des contrats de traduction.

Pouvez-vous nous parler spécifiquement de l’aide d’Europe créative ?

Europe créative est un soutien à la traduction très important pour les éditeurs. Plusieurs paliers sont possibles, le premier est à hauteur de 60 000 euros, sur trois ans. Le budget se répartit sur trois pôles à parts égales : traduction, production et promotion. Il faut justifier d’un programme de 3 à 10 titres par an. Ce dispositif est majoritairement destiné aux petits éditeurs mais peu postulent car monter et suivre les dossiers est assez lourd et il n’est pas toujours facile d’avoir une vision à un ou deux ans de sa production.

Europe créative donne 70% du montant assez rapidement, et le solde environ deux mois plus tard, sur présentation d’éléments témoignant de ce que nous avons mis en œuvre pour accompagner nos livres (photos, factures et autres articles de presse à l’appui). Ils sont particulièrement attentifs aux auteurs ayant reçu le Prix de l’Union européenne, ce qui a été notre cas sur les deux premières années, avec la Polonaise Magdalena Parys (Le Magicien, traduit par Margot Carlier et Caroline Raszka-Dewez, janvier 2019) et le Letton Osvalds Zebris (À l’ombre de la butte-aux-Coqs, traduit par Nicolas Auzanneau, septembre 2020).

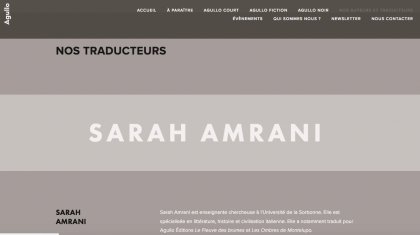

Capture d'écran du site www.agullo-editions.com

Vous donnez une visibilité particulière aux traducteurs sur votre site, chose assez rare : chacun y est présent dans une rubrique dédiée, racontant parfois son parcours personnel, ses débuts dans le métier, les spécificités de la langue qu’il ou elle traduit. Vous valorisez vos traducteurs.

Bien sûr. Ce sont aussi des auteurs, et ce sont eux qui rendent possible le passage d’un pays à l’autre. Ces interviews sont très différentes et il est intéressant de voir comment chaque traducteur travaille. Une fois par an, nous faisons un focus sur les traducteurs sur notre page Facebook. Mais on peut toujours faire mieux, il y aurait tant à faire pour valoriser davantage leur travail. J’aimerais me rapprocher de certains festivals, VO-VF par exemple à Gif-sur-Yvette. Jaroslav Melnik, notre auteur lituanien, avait participé exceptionnellement aux Assises de la traduction à Arles, mais c’est parce qu’il s’auto-traduit.

Certaines contrées sont encore inaccessibles… Olivier Desmettre [directeur des éditions do] et moi sommes revenus émerveillés d’un voyage organisé en Géorgie, qui recèle des trésors. Mais nous ne trouvons pas de traducteur littéraire du géorgien, c’est très limitant. La Géorgie était mise à l’honneur à Francfort il y a trois ans. Les éditions La Contre-allée ont aussi un projet de traduction depuis plusieurs années !

On imagine les traducteurs de certaines de ces langues également rares… Comment se fait la rencontre avec un traducteur et un texte, et comment travaillez-vous ensemble ?

Certains traducteurs ont des attachements familiaux forts : c’est le cas de Nicolas Auzanneau, dont l’épouse est lettonne. Il avait traduit Metal de Jānis Jonevs chez Gaïa – c’était la première fois qu’un auteur contemporain encore vivant était traduit du letton vers le français ; le Centre du livre letton connaît bien Nicolas et le recommande toujours. Certains traducteurs nous apportent des textes, c’est le cas avec l’autrice Maja Tran, que nous a fait découvrir Marie-Hélène Archambaud, qui traduira pour nous Petit Traité de Taxidermie en 2022.

Certains traducteurs ont des attachements familiaux forts : c’est le cas de Nicolas Auzanneau, dont l’épouse est lettonne. Il avait traduit Metal de Jānis Jonevs chez Gaïa – c’était la première fois qu’un auteur contemporain encore vivant était traduit du letton vers le français ; le Centre du livre letton connaît bien Nicolas et le recommande toujours. Certains traducteurs nous apportent des textes, c’est le cas avec l’autrice Maja Tran, que nous a fait découvrir Marie-Hélène Archambaud, qui traduira pour nous Petit Traité de Taxidermie en 2022.Pendant le travail de traduction, on encourage les traducteurs à prendre contact avec l’auteur, que cela rassure. Estelle Flory fait ensuite tout le travail de suivi de correction, de relecture.

Nous proposons aux traducteurs qui le veulent de participer à la promotion lorsque c’est possible, pour les interviews de presse écrite par exemple. Il s’établit une relation parfois très fidèle avec les traducteurs, quand le travail est harmonieux, qu’il ou elle peut suivre une œuvre, c’est formidable. Et si nous pouvons travailler avec des traducteurs de la région, c’est positif, comme avec Marie Bouvard par exemple.

On sent à travers chaque univers d’auteur un ton, une langue, une musique particulière : pour quels textes de votre catalogue ce travail a demandé peut-être le plus d’inventivité ?

Je ne traduis pas, mais je sais qu’il y a parfois des difficultés particulières. Je pense aux textes d’Arpád Soltész, l’auteur d’Il était une fois dans l’Est et du Bal des porcs, traduits par Barbora Faure : il écrit sur une région de la Slovaquie où l’on parle un dialecte spécifique, et traduire ses dialogues était un point compliqué, comment retranscrire ces dialectes ?

Les romans russes sont aussi parfois de vrais défis de traduction : Raphaëlle Pache qui traduit tous nos auteurs russes fait un travail remarquable, sur une langue qui peut être très soutenue et imagée.

La décision de publier des auteurs français ne doit pas être anodine, et a été un franc succès avec la trilogie Benlazar de Frédéric Paulin, auréolé de plusieurs prix – dont le Grand Prix de littérature policière en 2020 qui récompensait pour la première fois une série. Vous avez également publié à la rentrée littéraire 2020 Astrid Monet, Soleil de cendres, et en cette rentrée de janvier Presqu’îles, le recueil de nouvelles de Yan Lespoux qui inaugure votre nouvelle collection, « Agullo court ». Il semble que dans l’univers de chacun, la question du territoire soit essentielle. C’est une autre manière de nous emmener ailleurs, tout en restant dans la langue française ?

Cela accompagne notre esprit de découverte, et je pense que notre rôle est aussi de soutenir des auteurs français.

Cela accompagne notre esprit de découverte, et je pense que notre rôle est aussi de soutenir des auteurs français. C’est vrai qu’il y a chez chacun cette notion de territoire, mais qui renvoie pour autant à d’autres et prend une dimension plus universelle : le Médoc de Yan Lespoux parle aux Bretons, aux Aveyronnais… Ce sont ses premiers textes, et nous avons de très bons retours. Frédéric Paulin avait déjà publié plusieurs textes, mais nous avons fait un vrai travail éditorial ensemble. Nous venons d’en vendre les droits en Italie, chez E/O [éditeur de plusieurs auteurs français, d’Antonin Artaud à Nathacha Appanah, en passant par Muriel Barbery].

Pourquoi avez-vous adhéré à Matrana ? Que pensez-vous du rôle que peut avoir une telle association ?

Nous sommes adhérents depuis deux ans. Cela entrait en résonnance avec notre catalogue majoritairement étranger. Je contacte parfois Corinne Chiaradia lorsque j’ai besoin de trouver un traducteur, ou pour d’autres conseils, car j’ai aussi envie de réfléchir à des actions possibles pour soutenir nos traducteurs. Enfin, il nous semblait important d’être solidaires, entre organisations culturelles de la région.

En 2021, vous nous emmènerez en République tchèque…

Nous allons publier à la rentrée littéraire 2021 Le Saut d’Aaron, de Magdaléna Platzová, une autrice tchèque (traduite par Barbora Faure) qui vit à Lyon. C’est elle qui a contacté Barbora pour se faire connaître en France.

Dans ce roman, une équipe de tournage israélienne va en République tchèque pour enquêter sur le parcours d’une femme – inspirée d’une artiste féministe des années 20 ayant réellement existé. Elle avait participé au mouvement du Bauhaus, était une femme libérée et à la conscience politique très affirmée pour l’époque. Mariée à un juif, elle a été déportée au camp de concentration de Theresienstadt [mis en place par la Gestapo dans la forteresse et ville de garnison de Theresienstadt sur le territoire du Protectorat de Bohême-Moravie dépendant de l'Allemagne nazie, aujourd'hui Terezín en Tchéquie], où elle donna des cours de dessin aux enfants déportés. Elle est morte à Auschwitz, fauchée par l’Histoire… L’équipe de tournage rencontre une des amies de l’artiste et le roman est écrit de son point de vue. Sa petite-fille leur sert d’interprète, et s’éprend du caméraman. C’est un roman entre passé et présent, sans aucun pathos, il a tout pour se faire connaître à de nombreux lecteurs.

Quelles autres contrées allez-vous nous faire explorer ?

La Pologne est mal connue littérairement, alors que c’est un des plus grands pays d’Europe, et que le polar y est très représenté. En France, on connaît Zygmunt Miloszewski publié chez Mirobole ; la série Géométrie de la mort, diffusée sur Arte, est adaptée d’un roman polonais. Un de nos projets très enthousiasmants cette année est la traduction d’un polar historique qui se passe à Cracovie à la fin du XIXe, et met en scène une domestique qui résout les crimes « dans les salons », une sorte de Downtown Abbey polonais. Son autrice, Maryla Szymiczkowa, est en réalité le nom de plume d’un couple d’auteurs gays polonais qui vit à Berlin : Jacek Dehnel, l’auteur de Saturne (paru chez Noir sur blanc en 2014), et Piotr Tarczynski, traducteur et historien. Le livre est drôle et repose sur un fond historique très documenté. Il a reçu un très chaleureux accueil à sa parution et sera traduit en anglais en mars 2022. C’est le Centre national du livre polonais qui nous a mis sur la piste.

Nous allons aussi publier pour la première fois un auteur sami, de Laponie norvégienne, Sibjørn Skåden. J’ai cherché des auteurs de fiction de ce territoire pendant des années. Nous publierons à l’automne 2021 la novela Oiseau, une dystopie, et en 2022 un roman sur la communauté samie.

Une charte graphique renouvelée, la collection « Agullo court » dont nous parlions : vous prenez de nouvelles directions pour 2021 ?

2021 est vraiment une année charnière pour nous. Nous souhaitons passer à la vitesse supérieure, nous développer, et espérons, enfin, pouvoir nous rémunérer… Nous voulons proposer de la littérature plus grand public avec des livres comme Le Cahier volé de Dragan Velikić que nous venons de publier, traduit par Maria Bejanovska. La collection « Agullo court » qui propose des formats brefs va nous permettre aussi de trouver de nouveaux lecteurs. Ces textes sont moins chers en termes d’impression, et sans frais de traduction pour les auteurs français bien sûr.

Le changement de notre charte graphique va dans ce sens également, nous craignions que notre charte habituelle soit trop élitiste. Mais elle devenait en outre limitante : il était de plus en plus difficile de trouver des objets se prêtant au jeu du photogramme, et l’impression devait se faire sur papier créa, en Pantone. Les réimpressions coûtaient cher, l’encre risquait parfois de baver… Nous sommes donc partis tout à fait à l’opposé : avec une simple photo, qui s’étend sur toute la couverture. Nous espérons nous ouvrir à d’autres marchés, rentrer dans de nouvelles sélections.

2021 est aussi une année anniversaire, les cinq ans des éditions Agullo : comment pensez-vous souffler vos bougies ?

Notre anniversaire sera en mai. Nous aimerions faire un focus sur les Balkans cette année et faire tourner nos trois auteurs : le Serbe Dragan Velikić (pour Le Cahier volé), le Croate Jurica Pavičić (pour L’Eau rouge) – invité à Quais du polar à Lyon début juillet pour leur édition européenne –, et une nouvelle autrice bosniaque Asja Bakić (Vers l’ouest, collection « Agullo court », le 27 mai). Ils ont des univers très différents mais connaissent leur travail respectif, sont contents d’échanger, ça a beaucoup de sens pour nous d’organiser des événements autour de ce beau trio.